INTERVIEW

相談者

【 相談者の声 】 「獣害対策で社会課題解決を目指す。」学生起業家の展望。

#DX #SaaS #社会課題

昨今地方山間部での被害が増加している害獣問題に課題意識を持ち、害獣目撃情報共有アプリの開発と事業化に力を入れている、国際教養大学の学生起業家服部悠大さん。

起業の動機や、解決したい課題、仙台スタートアップスタジオで得た助言からの戦略策定、今後の展望について仙台スタートアップスタジオの鈴木郁斗がお話を伺いました。

Interviewee

相談者の声

服部悠大 さん

昨今地方山間部での被害が増加している害獣問題に課題意識を持ち、害獣目撃情報共有を即座に実行できるSaaSの開発の開発に力を入れ、事業化に向けて進めている。

―改めて、服部さんの事業内容について教えてください。

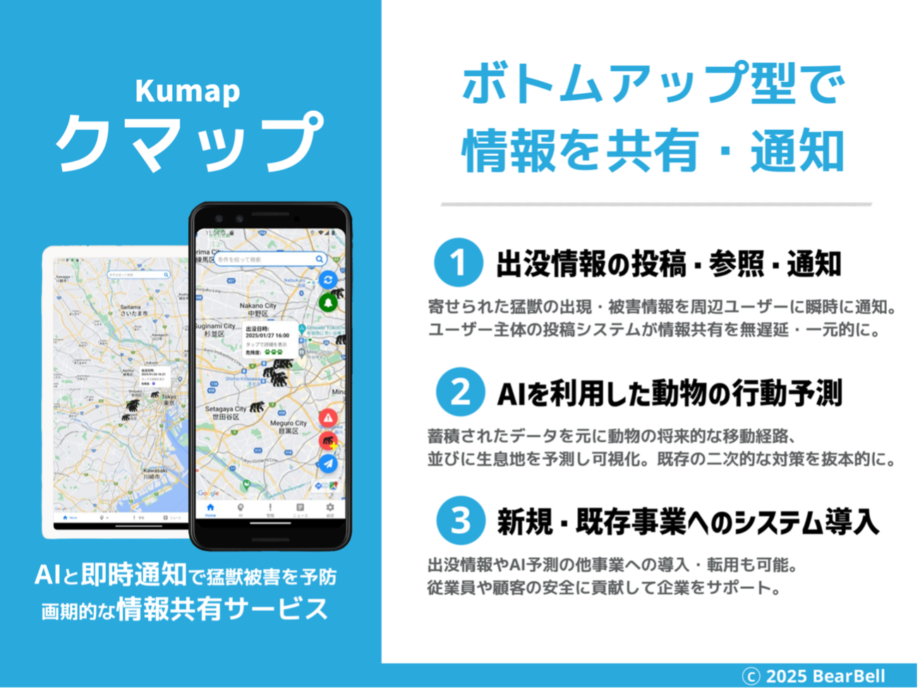

私が今行っている事業は「クマップ」という、害獣目撃情報共有システムの開発です。獣害の目撃情報をユーザー間でタイムラグなく共有し、通知によって即座に避難行動が取れる仕組みを作っています。

―ありがとうございます。今服部さんは学生起業家として活動されていますが、そもそもの起業の動機や、この事業領域に着手したきっかけについて教えていただけますか?

起業の動機的なところですが、高校生の頃から、起業とまではいかないのですが、さまざまな活動をしてきました。何かに対して主体的に動きたい、何かプロダクトを作ったり、イベントを起こしたいというような気持ちが常にあって、自らやりたいことを発見して実現していくマインドが昔から強かったように思います。自分で主体的に作ったサービスで社会に貢献したいという思いから、現在の事業に至っています。

この事業を始めた理由としては、昨年ニュースになった、秋田のスーパーでのクマ被害に代表する、人間の生活圏での害獣の被害が年々増加しており、無視できない課題だと思っています。私が在籍している秋田の国際教養大学キャンパス近隣で熊の出没情報が頻繁に出ており、大学から学生に熊出没の通知が共有されるシステムは存在していますが、住民からの通報を受けてから学生に通知されるのが3日後といった大きなタイムラグがあり、果たしてこれで学生や教員、従業員、住民の方々の命を守れているのだろうか?というところで、今は大ごとにはなっていませんが、時間の問題だと考えており、ここを何とかしなければいけないという使命感を持ったのがこの事業に着手したきっかけです。

なるほど、ありがとうございます、よくわかりました。これまでお話をいろいろお伺いしていく中で、やはり地方の課題解決、地域貢献みたいなところの動機も持たれているのかな?と思いながら伺っていたのですが、そのあたりに関してはどのように考えていますか?

私自身、地域貢献というのはとても大切にしている部分です。ずっと東京に住んでいたんですが、少し東京に疲れてしまっていたところがあり、秋田に来たというのもありました。

ただ、やはり東京と秋田で比べると、どうしても行政の仕組みの充実度やサービスの充実度に違いがあって、東京にはあるけれども秋田にはないものがたくさんあって、自分なりの形で地域に自分自身が貢献したいという思いがあります。

地域貢献という点に関しては、雇用機会の減少といった問題にも課題を感じており、今はあまりスポットが当たっていないものの、地方にあるさまざまな課題を一つ一つ私たちが解決していかなければならないと思っています。

ありがとうございます。改めて、仙台スタートアップスタジオを知っていただいたきっかけについて、経緯を教えていただけますか?

一番初めに大学の副学長にご相談させていただき、事業を加速化させていくことにお力添えいただいていました。そこから東北大学の教授に繋いでいただき、仙台スタートアップスタジオに辿り着きました。

最初にどんな相談をしてどんな助言やサポートを受けましたか?

仙台スタートアップスタジオにお伺いした目的が、自分たちの活動で足りていない部分をサポートいただきたいというところでした。私たちは3人で活動しているのですが、やはり学生メインのチームという点で、財務面や法務面等の知識がなく、助言をいただけたらと思ってお伺いしました。

それらの話に加え、今までとは関わりのなかった方から事業モデルやニーズ検証等に関する部分的、サステナブルな事業として運営していくためのご指摘をいただくことができました。

確かに仲間集めは重要ですよね。だからこそ、いろんなところで露出したり繋がりを作って、広くいろんなところに発信して共感して仲間になってくれる人を見つけていく必要がありますよね。

大学って、「人生最後の青春」みたいによく謳われるじゃないですか?学生のうちからビジネスだったり、社会に対して貢献しようという活動をしている人って正直少ないですよね。そもそも学生起業という活動に時間をさく人が少ないんです。

なので、今回このように取材いただく機会もそうですし、可能な限り露出の機会を増やして仲間集めに繋げていく必要性を感じています。

先日、仙台スタートアップスタジオの柴田メンターのメンタリングを受けたところでしたよね。事業化を進める上で様々な助言をいただいたと思いますが、メンタリングを受けてみての所感や、メンタリングを受けての今後のアクションの方針などについて教えていただけますか?

柴田メンターとの面談はとても実りのあるものだったと実感しています。これまでto Cの方面で売り出していましたが、ユーザーから情報を取得してそれを他のユーザーに共有するものに対して、このペインを果たしてどれくらい一般の人が深刻に感じているか(お金を払ってくれるか)というところが課題で、柴田メンターご自身が過去に猛獣対策関連の事業に取り組まれていたご経験も踏まえto Cよりはto B向けの事業のポテンシャルが大きく、そうなるとやはり従業員の命を絶対に守らなければいけないという深刻なニーズがある電力会社や鉄道会社、林業などの事業者を対象にするのが良いというアドバイスをいただきました。

これは我々にはなかった視点でした。いただいた助言を受けて今、to Cの開発も進めていると同時に今のto B版も要件定義に入れて着々と進めている段階で、今後様々な事業者にヒアリングをして、ニーズを満たすプロダクトの実現に向けて活動していきたいと思います。

そこで何かまた、潜在ユーザー層の新たなインサイトが見えてくるところに期待したいですよね。私たちもすごく楽しみです!私たちも今後継続的にご支援させていただきたいと思っているのですが、今後仙台スタートアップスタジオをどう活用していきたいか?といったイメージはありますか?

財務的な知識だったり、法務的な知識についての不安が大きかったところから始まりましたが、今こうやって鈴木さんとお話したり、いろんなネットワークを繋いでいただけているので、今後も活用させていただきたいと思います。

あとは、もうちょっとマンパワーが欲しいというところも大きな課題なので、仙台スタートアップスタジオのイベントや支援体制を活用して、仲間集めの課題も解決していければと思っています。

ぜひ、引き続きフル活用してください!最後に、短期的、中長期的なところまで、服部さんの今後の展望を教えてください。

まず事業の展望としてですが、今後の短期的なアクションとしてはまずニーズ調査を強化しつつ、to B向けプロダクトのベータ版に着手しようと考えています。その後秋田県内でまずはリリースして、ユーザーの感触を確かめて、ユーザーからのフィードバックを得てプロダクトを改良し、マネタイズの部分/事業性をしっかり吟味した上で長期的な運用体制を作っていきたいと思っています。to Bでの事業について正直まだどれくらいニーズや事業のポテンシャルがあるのかまだわかっていないので、引き続きリサーチしていきたいと思っています。

私個人の展望としては、この事業に注力するために今年休学するので、この事業に専念して自分のやりたいことを実現していきたいと考えています。

ただ、本当にこの事業で稼いでいけるのかは不安ですし、事業開発の経験を活かして就職という選択肢を選ぶこともありえると思っています。

でも、自分が熱意を持って取り組めることや、課題と思うことに自ら活動して貢献していくという気持ちは揺るがないですし、今までもそういう意思決定をしてきたので、今後もそういった自分自身のやりがいとかパッションのようなものを一貫して持ち続けていきたいと思っています。

ご自身の想いや熱量を行動に移し、挑戦し続けている姿はとてもかっこいいです。服部さんの今後の更なる活躍を心から応援しています。ありがとうございました!