INTERVIEW

起業家

【 ストーリーライン株式会社 】 デカフェコーヒーのSPAとして産業構造を革新しグローバルへ挑戦〜ストーリーライン株式会社・岩井順子CEO〜

#グローバル #ディープテック #デザイン思考 #大学発スタートアップ #女性起業家 #成長戦略

「美味しいデカフェがないなら、自分で作ればいい。」そんなシンプルな気づきから、世界のコーヒー産業の革新を目指すストーリーライン株式会社CEO岩井順子氏は、デザイン思考を駆使し、カフェイン量を自由にコントロールできる新技術「ZEN Craft Decaf Process™」を開発。さらに、コーヒーの生産地でデカフェ加工を行うことで、持続可能なコーヒー産業の実現を目指しています。デザインファーム出身の岩井氏が、なぜスタートアップを立ち上げ、新たな挑戦へと踏み出したのか、その原動力と未来へのビジョンをお伺いしました。

Interviewee

ストーリーライン株式会社

Chief Executive Officer 兼CDO 岩井 順子 さん

海外の戦略デザインファームにてビジネスデザインコンサルティングに従事。米国在住中にスペシャルティコーヒーと出会う。娘の妊娠を機にデカフェコーヒー について疑問を持ち、自らコーヒービジネスの課題解決に挑む。STORYLINEでは、サービスデザインと会社全体のマネジメントを担当。

Interviewer

仙台市スタートアップ支援スーパーバイザー

鈴木 修

大学在学時にマーケティング及びEC領域で起業。その後、株式会社インテリジェンスの組織開発マネジャー、株式会社サイバーエージェントの社長室長、グリー株式会社のグローバルタレントディベロップメントダイレクターを経て、2014年に株式会社SHIFTの取締役に就任し国内及び海外グループ会社全体を統括。2019年には株式会社ミラティブでのCHRO(最高人事責任者)、2021年からはベンチャーキャピタルDIMENSION株式会社の取締役兼ゼネラルパートナーに就任。2013年TOMORROW COMPANY INC. / TMRRWを創業し、アドバイザーや社外取締役として、経営や組織人事の側面からスタートアップへのIPO支援や上場企業へのチェンジマネジメントを支援。国内外でのエンジェル投資実績も多数。2023年仙台市スタートアップ支援スーパーバイザーに就任。

―それではまずは、事業内容について教えてください。

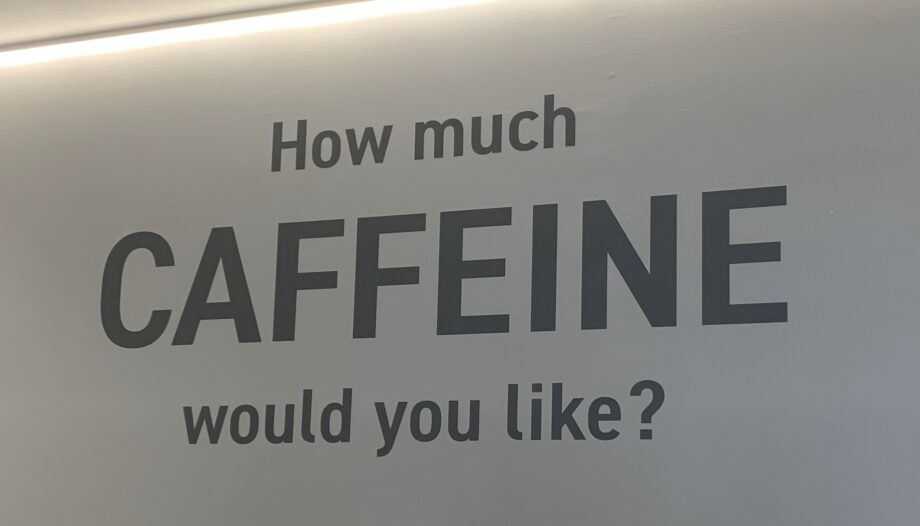

ストーリーライン株式会社CEOの岩井順子です。私たちは、コーヒーからカフェインを選択的に抽出する技術の開発と、それを活用した持続可能なコーヒー産業の実現を目指しています。これまでに東北大学との共同研究で独自のデカフェ加工技術を確立しており、現在は「CHOOZE COFFEE」というカフェにおいて、カフェインを「選択する」というコンセプトを元に実証実験を行っています。また、デカフェ加工をコーヒー豆の生産地で行うことでコーヒー産業全体の活性化を図りたいと考えています。

─東北大学と共同開発された技術とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?

核となるデカフェ加工技術「ZEN Craft Decaf Process™」は、超臨界CO2流体技術を基礎とした独自のカフェイン除去技術です。この技術は、従来のデカフェ技術では課題だったコーヒー本来の成分の損失を最小限に抑えて、高品質で美味しいデカフェコーヒーを提供できるものです。またこれによって、0%、30%、50%、70%、100%といった細かな段階でカフェイン除去率を調整することが可能になります。消費者の好みに応じて「カフェインコントロール」できるようになるので、妊婦や高齢者、カフェインに敏感な方々の健康面においてお役に立てると考えています。

さらに産業としての側面では、生産地でデカフェ加工を行うことで生産者の収入増加をはかり、複雑な流通経路をシンプルにしてCO2排出量の削減にも貢献することが期待されます。

―現在の事業を始められたきっかけは何だったのでしょうか?

私は以前、Zibaという会社で、企業の経営課題をデザインで解決するいわゆるデザイン思考という分野に携わってきました。その本社があるポートランドでは、その頃サードウェーブコーヒーが盛んで、私自身街のロースターをとても楽しんでいました。しかし帰国後、娘が妊娠した際に日本でデカフェコーヒーを探したところ、全く美味しいものが見当たらなかったんです。

そこで、仕事でスタートアップの支援に関わる傍ら、デカフェコーヒーのアイディアをアクセラレータプログラムに応募することにしました。毎日新聞が主催している「毎日みらい創造ラボ」というプログラムで、1期目は全く別のプロジェクトチームで、そして2期目に自身のデカフェで、両方ともグランプリを受賞したのです。そこから徐々にこの事業にシフトしていき、ストーリーライン株式会社を立ち上げました。今ではデザインの仕事はせず、こちらを専業としています。

―岩井さんのバックグラウンドはまずデザインの方にあったんですね。そもそもデザインファームへの就職をしたことや、デザイン思考に興味を持たれたきっかけは何でしょうか?

私の家は普通のサラリーマン家庭で、特に家族にデザインのセンスがあったわけではありませんが、小さい頃から絵を描くことだけはずば抜けて得意でした。当時から漠然と、アートかデザイン、絵画かの方面に進みたい、という思いは抱いていました。

高校は普通科でしたが、大学は愛知県立芸術大学に進学しました。デジタルは学ばず、あくまで芸術として平面構成や立体制作などを学んだのち、スペースデザイン、つまり建築やインテリアのコースを選択ししました。

―スペースデザインは人間の行動や気持ちを把握したり仮説したりする必要があると思いますので、顧客志向が大切なビジネスにも通じる部分がありそうですね。芸術大学を卒業後はどういう進路に進まれたのですか?

私はどちらかというと、アートを突き詰めたいというタイプではなく、ロジカルなことが好きでした。最初の就職先はブラザー工業株式会社で、いわゆるプロダクトデザインをしていましたが3年ほどで退職。出産などを経て、しばらくは元の会社の上司から依頼された仕事をフリーランスで行っていました。ちなみに1980年代後半から90年代前半の当時、フリーランスという言葉はほとんど知られておらず、「内職ですか?」と聞かれるような時代でした。

―フリーランス時代はどういったプロジェクトをされていたのでしょうか?

ブラザー工業や他社のデザインの仕事を中心に、徐々に企画の方面の仕事が増えていきました。ブラザー工業の仕事の一環では、カラオケのJOYサウンドの立ち上げにも関わり、MIDI音源を使ってプロのフィットネスインストラクターのモーションをキャプチャーして、それをアバターに流し込んで動かす、ということを20年ほど前にやりました。

そのようなゼロイチの仕事をするなかで、「デザイン思考」という言葉が提唱され始めたのです。以前からそのようなことを実践していた私は「自分がやりたかったことはこれだ」と確信し、Zibaに入社することになりました。当時は職人デザイナーが1人でプロジェクトを担当し、図面に向かう、というやり方が主流でしたが、私はクライアントやユーザーもチームに入れ、共創型のアイディア出しやフィールドワーク、ワークショップを通じてプロジェクトを進める、という方法を提案していました。

―デザイン思考を実践しどんなことをしていたのか、もう少し教えていただけますか?

アメリカで行われているやり方を試してみたい、という意欲のある日本の名だたる企業と様々なプロジェクトに取り組みました。特に重視していたのは、ユーザーリサーチの方法です。昔のユーザーリサーチは、アンケートやガラス越しの観察など、表面的なものでした。それは商品が世に出てから行うことであり、ゼロイチの発想をする時には何も得られません。誰も知らないものに対して判断できないからです。そこを見つけていく、感覚的に捉えていくところを一緒にやっていました。

―そこから現在のスタートアップの経営者への転換は、どのような背景があったのでしょうか?

実はコンサルの仕事に限界を感じるようになっていったんです。机上の空論と言いますか、良かれと思ってした提案でも、それを採用するかどうかはクライアントが判断し、プロジェクトが終わったら、さようならになってしまいます。

しかも、それをやっていると「先生」になっていくんですよ。デザイン思考という分野が一人歩きするなかで、専門学校の講師依頼や、企業研修の依頼が来るようになりました。最初は教育プログラムを作りましたが、プログラムが一つあると、どこでもできてしまい、焼き増しになってきます。「これは楽だ」と思いつつ「先細りだ、面白くない」とも思っていましたね。

―それまでも素晴らしいキャリアを積まれていらっしゃいますが、それに甘んじずさらなるキャリア発展性の観点からスタートアップという選択肢が見えてきたわけですね。

その頃には60歳近くになっていたので、私としては「岩井さんといえば、こういう仕事をした人だよね」というものが欲しかったのです。コンサルはあくまで影武者的な仕事であり、すべて誰かがやったことに変わっていきます。そこで最後にもう一度スタートアップで結果を出してからリタイアしたいと思いました。

―クライアントに結果を出させるのではなく、自分が結果を出す側に回るというのは、やはり年齢を重ねてからの挑戦としては大きな決断だったと思います。その原動力は何だったのでしょうか?

単純に面白いかどうか、ということだと思います。私は楽になるよりも、カオスな状況が心地よいと感じていますね。ただし、若い人とは違うので、省エネ運転をして翌日には影響させない、例えばハードな出張などでもダウンしないということを心がけています。「今日はここまでしかダメ」ということがわかるのは、歳をとったからこそできることだと思います。

―ここまで、岩井さんの学生時代から社会人経験、そして起業までのお話を伺ってきましたが、あらためて日本に美味しいデカフェコーヒーがなかったということをきかっけに展開してきたこの事業ですが、デカフェひいてはコーヒー産業を取り巻く社会環境の課題感などをお聞かせいただけますでしょうか?

現状のデカフェの製造と流通には大きな問題があります。世界的に見ても、デカフェを製造できる工場は非常に限られていて、カナダのスイスウォーター社、そしてドイツのCR3という会社など、世界中でも6つほどしかありません。そのため、たとえばアフリカで収穫されたコーヒー豆は、一度ケニアのモンバサからヨーロッパなどの工場に送られてデカフェ加工され、日本などの消費国に運ばれるという非常に複雑な流通経路を辿ることになります。国によっては直接輸送できない場合もあり、さらに複雑な経路となります。

その過程では先進国基準の加工料が上乗せされ、輸送コストもかかり、CO2排出量も増えます。さらに時間がかかることで鮮度も低下します。結果としてデカフェは高コストで売りにくい品物になります。しかし無いと困るので、品質の低い、古い豆を使うようになるという状況があります。

―私たちが日本で飲んでいるデカフェもすべてこの複雑な経路で届いたものだったのですね。御社ではその生産や流通の問題をどのように解決しようとしているのでしょうか?

私たちが行おうとしていることは、テクノロジーの力で社会課題を解決することです。具体的には最初に申し上げた通り、コーヒー豆のデカフェ加工を生産国で行おうとしています。コーヒーはかつて植民地だった場所で作られており、そのビジネスモデルは植民地時代のままです。先進国の企業が買いに来るから換金作物としてのコーヒー豆を作るが、生産者自身はコーヒーを飲む習慣がありません。生産地の貧困の上に成り立っているのが、今の世界のコーヒー産業です。

私はこの資本主義によって生じた歪みに対して、技術を提供することがソリューションになると考えています。もし生産地で加工まで行って付加価値を生み出すことができれば、コーヒー産業の持続可能性が生まれます。私たちは現地の優良なパートナーと組み、農家まで還元できるような仕組み、エコシステムを作ろうとしています。

消費者にとっても、複雑な流通経路をぐるぐる回ったものではなく、直接美味しいものが手に入るというメリットがあります。日本は世界第4位のコーヒー消費国です。同じコンテナに通常のコーヒーとデカフェコーヒーを一緒に入れて運べば、CO2排出量も半分以下に抑えられます。

―今後のグローバルでのビジネス展開を教えていただけますでしょうか?

これまではデカフェの需要が少なかったのですが、コロナ禍以降需要が伸びており、デカフェ加工ができる会社に依頼しても半年や1年待ちの品薄の状況が続いています。私たちの事業は、アフリカやアジアなどコーヒーの生産地にデカフェ加工の工場を作り、ヨーロッパやアメリカなどへの輸出業を主軸としながら、加工品の生産販売も行っていくことを考えています。

生産地に関しては、アフリカではルワンダに機材を送り、実証実験と調査を行いました。また、アジアではタイに注目しています。タイは生産国であり消費国でもあるため、現地の大手企業が興味を示してくれています。タイの人は健康志向が高く、高齢化も進んでいるため、デカフェマーケットの可能性は大きいと考えています。

―生産地にストーリーラインのデカフェ加工技術を導入していくということですね。技術開発のこれまでの経緯を伺えますか?

はい、技術については2018年から超臨界でデカフェを作ろうとしていた会社と連携していたのですが、事情があって一度白紙になってしまったんです。しかし前の職場であるブラザー工業株式会社の上司に相談をしたところ、そこから東北大学大学院工学研究科で超臨界技術をされている渡邉賢教授との出会いがあり、共同研究が始まりました。

そして2021年に東北大学ベンチャーパートナーズから出資を受けることができ、2つの展開が可能になりました。一つは「CHOOZE COFFEE」をオープンしてコンセプトを実証していくこと。もう一つは、東北大学のT-Bizに研究室を借り、自分たちの施設を作ることです。当初技術者はいませんでしたが、渡邉先生から紹介していただいた超臨界に特化したスキルを持つ設計の会社に入っていただき、ラボ機を作って生産できるようになりました。

私自身は技術者ではないので、最初の発想をつくることや、プロジェクトに必要な人を連れてくることに注力しています。このプロジェクトマネージャーのような役が、長年やってきたこともあって染み付いています。

―プロジェクトのハード面からステークホルダーコントロール、交渉やお金の部分までアクティブに関わっていらっしゃることがすばらしいと思います。現状のチーム体制や今後のマイルストーンについて教えていただけますか?

現在、東京に社員が4名、仙台(T-Biz)に6名おり、その他店舗スタッフなど全体で15名程度の体制です。2025年1月からは技術責任者として、大手自動車部品メーカーの元社員の方も参画してくれました。こうしたメンバーを加えて、今後も段階的に事業を進めることを考えています。現在のフェーズ1ではラボでのサンプル出荷をしてテスティングをする段階です。2026年以降のフェーズ2では年間50tレベルの量産実証を計画しており、このための資金調達として3億円から5億円規模の調達を予定しています。その後のフェーズ3では海外での本格的な量産を視野に入れており、2029年頃のIPOを目指しています。

―これからは資金調達に向けて動いていかれることと思います。ぜひ個人的にもご相談にのらせていただければと思います。

ありがとうございます。今私たちの中でも、デカフェを作りたいのか、カフェインコントロールをメインにしたいのかを整理し、資金調達に向けてどう事業内容を伝えていくべきかというところで考えています。まずはトラクションも作っていかなければいけません。近日、NTTデータ、NTT東日本との3社協業で「ウェルネスラウンジ」をオープンし、カフェイン量が選べるコーヒーを提供するなど、ヘルスケアデータ連携サービスの実証実験をすることになっています。今後もこのような協業先を探しながら、生産地でのデカフェ加工をするための機材を作り、スケールしていきたいと思っています。