INTERVIEW

起業家

【 ファイトケミカルプロダクツ株式会社 】 未利用資源と眠れる高度人材を活かし尽くす〜東北大発スタートアップ、ファイトケミカルプロダクツの挑戦〜

#グローバル #サーキュラーエコノミー #大学発スタートアップ #女性起業家 #成長戦略 #環境問題

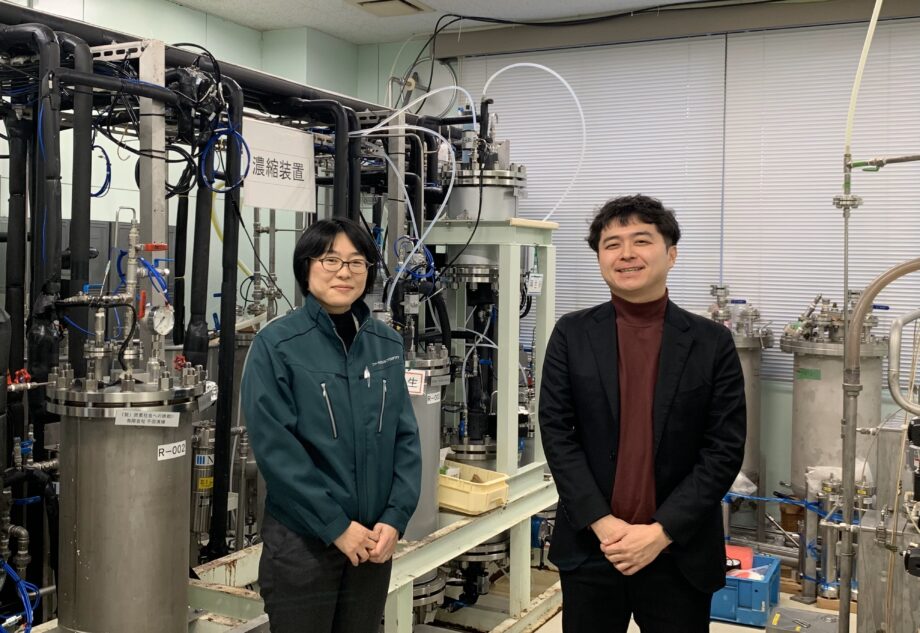

米ぬかから生まれる「未利用油」を、“捨てる”のではなく“使い尽くす”──そんな発想から、環境と健康、そして地域経済を支える新たな可能性を切り拓くスタートアップがあります。東北大学発ベンチャー「ファイトケミカルプロダクツ株式会社」は、イオン交換樹脂技術を用いて米ぬかの副生油を燃料や化粧品原料など多面的に活用し、油に含まれる成分を全て価値あるものに変えています。

その先頭に立つ女性起業家として、また東北で生まれ育った一人の研究者として、未利用資源の価値を引き出し、地方が抱える課題の突破口を探し続けるCEOの加藤牧子氏。自ら資金を出して起業した“7人の仲間”との団結や、研究と経営の狭間で揺れた葛藤が生んだファイトケミカルプロダクツの、熱い想いと実直な歩みが詰まったインタビューをぜひご覧ください。

Interviewee

ファイトケミカルプロダクツ株式会社

CEO 加藤 牧子 さん

茨城県日立市出身。東北大学大学院工学研究科修了。大手プラントエンジニアリング企業にて食品・化学品工場のプラント設計、プロジェクトマネジメントを9年間経験。技術士(化学部門)。出産を機に宮城に戻り、3年間の主婦生活のあと、2015年から東北大学大学院工学研究科研究員にてイオン交換樹脂法の設備化・設計を担当。2018年6月からファイトケミカルプロダクツ株式会社代表取締役に就任。

Interviewer

仙台スタートアップスタジオ メンターズボックス・メンター

鈴木 利洋

宮城県仙台市泉区出身。東京大学大学院工学系研究科修了。早稲田大学大学院経営管理研究科 修了。ナノキャリア株式会社にて大手製薬企業との共同開発を推進。その後、JSR株式会社において、新規事業開発担当として、主にライフサイエンス・バイオ領域のスタートアップ投資や協業を担当。また、自社研究所内におけるスタートアップのインキュベーション施設の企画立案・運用をリード。2023年に株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)に、医療・健康領域担当のキャピタリストとして参画。2024年に仙台スタートアップスタジオメンターズボックス・メンターに就任。

ーそれではまずは、事業内容について教えてください。

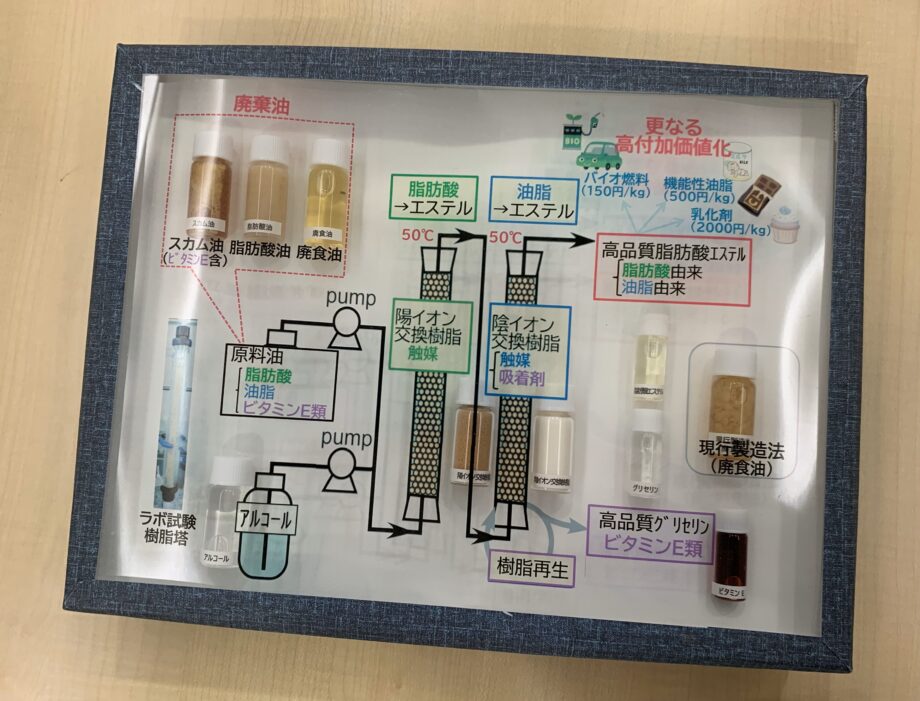

ファイトケミカルプロダクツ株式会社CEOの加藤牧子です。私たちは東北大学発スタートアップとして、植物由来の健康機能成分(ファイトケミカル)を安全・安心・安価に提供し、健康長寿社会へ貢献することを目指しています。事業としては2つあり、1つは米ぬかの副生油から、燃料や食品、化粧品の原料になる機能性物質を取り出して混合油を製造、製品化し、メーカー等に販売するものです。2つ目は、食用油メーカーにこの未利用油の高付加価値化技術を提供する事業となります。

ー基盤技術をうまく活かして事業展開されている印象ですが、この事業の根幹となる技術はどのようなものなのでしょうか?

これは東北大学で2004年頃から開発を進めてきた「イオン交換樹脂法」と呼ばれる技術です。イオン交換樹脂は元々水処理の分離剤に使われるものですが、それを油の中で使えるようにしたものが当社の基盤技術となります。具体的には、未利用油をエタノールと反応させてバイオ燃料にする技術と、ビタミンEやパラフィン、植物ステロールといった未利用油の中に含まれる機能性素材を抽出して使えるようにする技術です。

ーその技術をもとにさまざまな製品を開発・製造されているのですね。ラインナップや取り組みを教えていただけますか?

現在は技術開発の途上であり、まずは技術面を完成させるため、製造開発に注力しています。始めに開発したのが「こめトコリッチ®」という、食品・化粧品の原料として利用できる国産米ぬか由来トコトリエノール油です。これはスーパービタミンEの原料となるもので、当社ではサプリメントとして製品化もしています。米ぬかは東北と関連が深いものということもあって、興味を持っていただける企業は多く、現在は仙台市の大手医薬品卸売会社と販売契約を結んでいます。

また現在はリップクリームや口紅など化粧品材料に使用できる「こめパラフィン™」、LDLコレステロールや中性脂肪を低減する「こめステロール」など、製品の種類を徐々に増やしています。最近になり、技術開発の面でもメーカーと共同開発するなど、提携先が増えています。

ー御社が描いているビジョンを教えてください。

ビジョンとしては、世界中の未利用資源、特に油系の資源に付加価値を与えて、資源循環に貢献するということを目指しています。未利用資源を「使い尽くす」ために、私たちは「マルチ生産プロセス」というコンセプトを掲げており、油に含まれる成分を全て価値あるものに変え、新たな廃棄物を発生させないという考え方で進めています。

もちろん、生産したラインナップの「もし売れなかったら?」と疑問を呈されることや「これは何に使えるのか」と質問されることもありますが、私たちは要らないから廃棄物、という考え方はせず、まずは製品として形にすることを突破口としたいと考え、大学と共同研究をしたり、試作品を配布したりしているところです。

ー多くのスタートアップが環境に良いものや健康に良いものを作っていますが、ファイトケミカルプロダクツさんは基盤技術を上手に活かして価値を生み出していくという成長フェーズを順調に歩んでいる印象です。起業の経緯をお聞かせください。

当社の事業は、2017年に東北大学ビジネスインキュベーションプログラム(BIPプログラム)に採択されたことがきっかけで始まりました。東北大学大学院工学研究科の北川尚美教授と、当時博士課程の学生だった廣森浩祐助教でスタートしたプログラムで、私は北川研究室で3年目の研究員として途中から参画しました。

当時の私はこのプロジェクトを通じて初めてビタミンEについて触れ、理解を深めていきました。約1年間メンターの方にもついていただき、経営理念やミッション・ビジョンを考たり、4C分析や5フォース分析といった手法にも取り組んだりしました。

ー研究員としてプロジェクトに関わるなかで、徐々にビジネスを考える方にシフトしていき、最終的に加藤さんがCEOを務めることになりました。これはどのような流れだったのでしょうか?

2018年3月にBIPプログラムが終わった後、研究室のメンバーや卒業生、それに研究室で働いていたスタッフなど7人が集まって、起業について話し合いました。北川先生から起業の方針が示され、その年の6月に起業することになりました。そして、北川先生の推薦もあり私が社長になりました。

当社の特徴は、7人全員が資金を出し合って一緒に会社を立ち上げたという点だと思います。これは普通のベンチャーとは違う点かもしれませんが、私たちはこの団結力が強みになっていると感じています。

私自身は、自分が社長になるなんて想像もしていませんでした。どちらかというと研究よりもエンジニア向きではあったと思いますが。研究員になる前は、化学プラントや食品プラントなど工場の設計を経験しており、ビーカーを振って研究するよりも、しっかりとしたものづくりをしたいという思いはありました。

一方で、新しいことに取り組むのが基本的に好きなので、BIPプログラムの間から、ビジネスについてわからないながらも興味を持つことはできていました。

ー北川先生から声をかけられてBIPプログラムに参加し、さらに社長になるように言われた時はどういう心境でしたか?

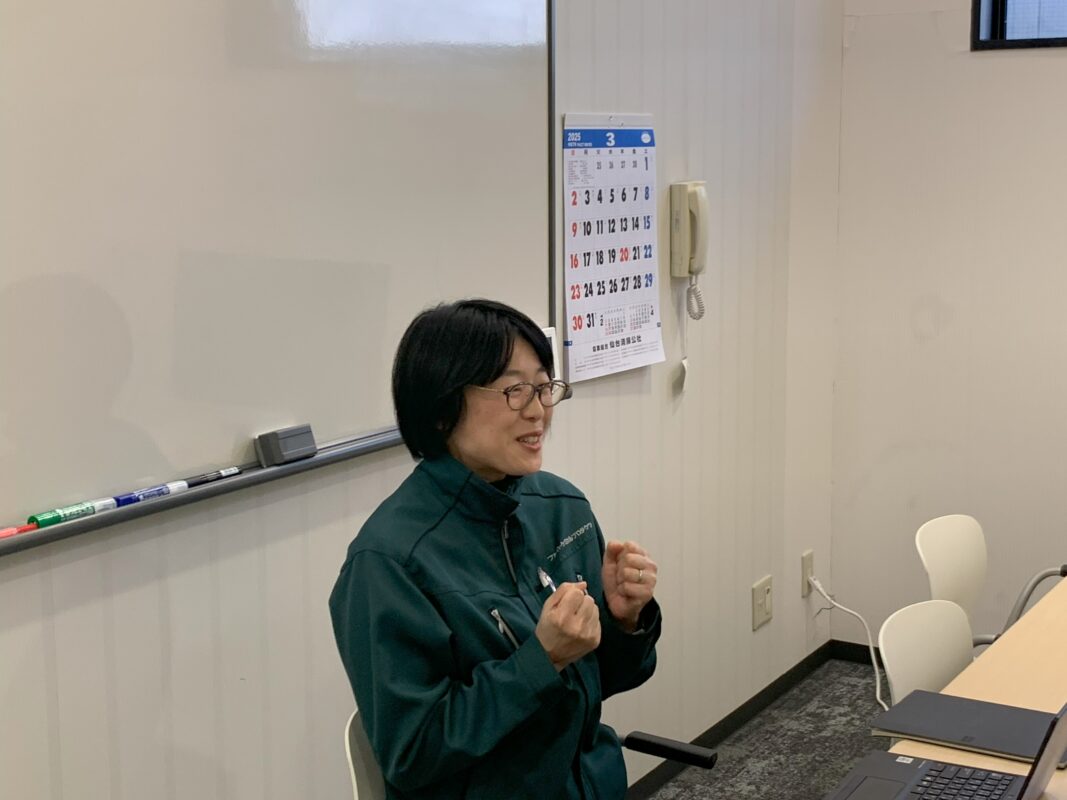

BIPプログラムには「はい」と言って参加しましたが、内心では戸惑いがあったのは事実です。社長になることも、正直に言うと「私でいいのかな」と思いながら、とりあえずやってみよう、と軽い気持ちで引き受けました。

しかしベンチャーキャピタルから出資を受けたり、企業へ営業活動を行ったりする中で、次第に責任が増えていきました。その中で「自分は社長なんだ」と、実感が追いついてきた感じですね。

ー経営者にはさまざまなタイプがありますが、どのような経営者でも大切なのは「タフネス」だと思います。加藤さんにはそういう素質を感じますし、先生や周りも「加藤さんならできるだろう」と思っての抜擢だったのかもしれませんね。仕事でのやりがいはどんな時に感じますか。

確かに私は小さい頃からスポーツなどで自分に負荷をかけて、辛いと感じたときに逆に楽しさを覚えるというタイプだったので、逆境に強いタイプだと思います。

やりがいは、やはり自分たちが作ったものが世の中に出るというインパクトですね。そこに至るまでのハードルは高いんですが、一つひとつ積み重ねていけば、実際に世の中に出るものが作れるという実感があります。以前勤めていた会社では、最終製品に直接携わることはなかったのですが、今は機械の設計から最終製品作りまで関われるので、自分自身がステップアップできたという感覚があります。

もう一つのやりがいは、会社を成長させ、社員の生活を支えていくとことです。最近は社員も増えてきましたから、もっと売上を伸ばしていく必要があるという責任を感じています。そのための道筋を、後で躓くリスクを避けながら、階段を地道に上るように確実に進めているところです。VCからするともどかしいかもしれませんが、そこはブレずに進めています。

ーこれまでの経験を振り返って、「もっとこうしておけば良かった」と思うことはありますか?

お金の面では苦労しましたね。資金調達したものの多くを設備投資に使ってきたんですが、そのタイミングでもっと上手く補助金を活用できれば良かったと感じています。

というのも、会社設立から段階が進んだ今となっては、補助金が獲得しにくくなってきているんですよ。例えばNEDOのNEP(NEDO Entrepreneurs Program)といった補助金を、もっと地道に取得していくべきだったと思います。

DTSU(ディープテック・スタートアップ支援事業)には何度も挑戦しましたが、書類審査は通るものの面接で落とされてしまいました。採択者の話を聞くと、前段階のプログラムに参加し、実績を積んでいたことで通ったのではということでした。この辺りはもっと早い段階から補助金獲得の戦略を立てておくべきだったと思います。

ー補助金制度や地域の支援プログラムについて、起業前や起業時に適切なアドバイスや情報提供が得られたら良かったのかもしれませんね。

そのような支援はあまり得られませんでした。大学の先生方からは科研費や、経済産業省やNEDOの補助金等に関する情報はいただいたのですが、スタートアップ側からの補助金のアプローチについての情報は少なかったと思います。

それに、会社全体を見渡して「今あなたの会社には何が必要か」をアドバイスしてくれる存在も、実はあまりいません。例えば人材の確保や特許に関する相談など、特定の分野について個別の繋がりからアドバイスを得るのに留まっていると思います。

ー仙台では2024年に「仙台スタートアップスタジオ」がオープンし、今でこそスタートアップ向けのワンストップのメンタリングサービスがありますが、まだ十分に認知、活用されていないかもしれません。都心と比較して、地方でのスタートアップ支援は総合的なアプローチやサポートがまだまだ課題で、地方でスタートアップを成功させるための情報が共有されにくい状況にあると思います。一方で加藤さんから見て、仙台・東北で起業したメリットがあればぜひ教えてください。

大学が近いことによる技術的な強みは非常に大きいですね。また、東北地方はまだスタートアップが少ないので目立ちやすいんです。特に女性の起業家や、スタートアップで活躍する女性の割合はまだまだ少なく、東北や宮城県、仙台市などのイベントで登壇の機会をいただける点ではメリットを感じています。良い意味でも悪い意味でも目立つことができているので、それをうまく活かしていければと思っています。

―東北の女性起業家として、スタートアップにおける女性の活躍について、お考えを聞かせていただけますか。

私が掲げていることの一つが、「眠っている女性の高度人材」の発掘です。私は結婚したことがきっかけで仙台に戻ってきましたが、同様に配偶者の転勤や仕事の関係で、自身のキャリアを中断せざるを得なかった女性は地方にはかなり多いと考えています。経験や能力を持ちながらも活躍の場がなかった地方の人材を発掘して、一緒に働いていきたいと思っています。

―未利用資源の活用のように、人材も活かしていく御社の方針は、東北が抱える課題解決に繋がると思います。では改めて今後の御社の飛躍に向けて、課題と抱負をお聞かせください。

現在、新たな工場を建設中で2025年の夏頃に稼働予定となっています。その工場で、イオン交換樹脂の技術を完成させることを課題としています。

これが完成すると、米ぬか原料の製造能力が現在の10倍程度にアップします。さらに、技術提供事業の基盤技術もほぼ完成することになります。そうなれば技術提供事業の拡大が可能になるので、今はそこに向けて全力で取り組んでいるという状況です。

ーその後はどのように事業を拡大していく予定ですか?

技術完成後も工場としてはもう一段階スケールアップする予定で、そこが製造事業のゴールだと考えています。ただそのためには資金調達も必要になると考えています。

この規模感になると、米ぬかの未利用油やスーパービタミンE、こめトコリッチ®、パラフィン、ステロール、燃料の生産量を増加させられるでしょう。シェアで言うと東北全域から関東くらいまで東日本全部を賄えるようになるんですよ。将来的には北海道も制覇したいと思っています。

ーこれからブランディングをさらに進め、環境に配慮した製品や高機能性を前面に出して、東北の地域ブランドとして展開できるとよいですね。東北で大学発スタートアップが発展していく未来に向けてメッセージをお願いします。

当社に限らず、大学発のスタートアップは全体的に経営人材が不足していると感じています。私たちも経営面で右腕となるような人材を1〜2人増やしたいと思いながらも、仙台でそういった人材をどう見つければいいのか悩んでいるところです。

東北大学は2024年に国際卓越研究大学に認定されており、今後1500社のスタートアップを増やす目標を掲げていますが、起業した後に圧倒的に足りないのが経営人材です。起業数を増やせば大きな企業が生まれるというのは短絡的で、大切なのは単純に数を増やすことではなく、成長する企業をどれだけ増やせるかだと思っています。そのための支援体制がまだまだ不十分だと感じていますね。

仙台市にも、数よりも質、つまり本当に成長する企業を増やすことに目を向けてほしいと思います。そうすれば、この地域から本当の意味での成功事例が生まれてくるはずです。

―最後に、加藤さんご自身のこれからのビジョンをお聞かせください。

現在の2つの事業が成功すれば、M&AやIPOなどさまざまな可能性があると考えています。私はCEOを続けたいとは思っていますが、私より適任の人が現れればその人に譲るという考え方もできます。数字の計算など、経営面で自分よりもはるかに優れた人を目の当たりにしたことでそう実感するようになりました。その場合、私自身は技術が形になる過程に強い興味を持っているので、改めてものづくりや技術開発、設計の方をするでしょう。

会社が大きくなる中で自分の適任の場所を探しながら、一歩一歩着実に進んでいきたいと思います。